Corinne Nardin

L’enjeu de la biocorrosion est absolument majeur dans nos sociétés mais il est très souvent ignoré du fait de sa quasi invisibilité, par exemple la détérioration des canalisations d’eau potable. Elle affecte en effet une extrême diversité d’équipements, d’installations ou d’objets que chacun côtoie au quotidien. Les secteurs de la santé (implants), de l’énergie (et de son stockage) et des matériaux de structure (aéronautique, construction) sont, entre autres, impactés. La lutte contre cette biocorrosion implique donc des sommes considérables et se trouve actuellement réalisée au moyen de solutions à l’impact sanitaire et environnemental généralement négatif.

C’est à cette question que Corinne Nardin (professeur à l’UPPA – IPREM) s’intéresse depuis de nombreuses années. Pour l’étudier elle a mené à l’UPPA deux projets de recherche successifs : PEPC (2018-2020) et BAMBA (2021-2023). En 2025 ce champ d’investigation, sur lequel elle continue à travailler, s’est transformé ; au gré des résultats et des perspectives permises par une science en marche.

Retour sur ces travaux et les voies qu’emprunte aujourd’hui la recherche pour apporter des réponses aux problèmes de biocorrosion.

[ISIFoR] Les projets BAMBA et PEPC (ISIFoR) paraissent presque lointains mais la question de la biocorrosion continue à vous intéresser. Pouvez-vous revenir sur ce champ d’étude et ses enjeux ?

[Corinne Nardin] Pour les entreprises comme pour les individus, l’un des enjeux majeurs de la biocorrosion est le coût associé à la prévention et aux réparations liés à cette corrosion due à des microorganismes. Cela représente 4 % par an (en moyenne) du produit intérieur brut des pays développés. D’autre part, même si la réglementation Européenne « Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals » (REACH), limite l’utilisation de certaines substances pour lutter contre celle-ci, d’autres restent autorisées et sont nocives pour la santé humaine et pour notre environnement. De plus, l’utilisation d’antibiotiques pour affronter la biocorrosion conduit au développement de souches bactériennes résistantes et aux problèmes de santé publique connus de tous. Les biocides sont dangereux pour notre santé et celle de notre environnement. Enfin, l’utilisation de nanoparticules pour combattre la biocorrosion présente certaines limites. Leur écotoxicité est en cours d’étude, leur emploi étant aujourd’hui limité dans l’Union Européenne par principe de précaution.

La difficulté majeure de cette question tient au fait que le mécanisme de biocorrosion dépend du matériau, ce dernier se trouvant inscrit dans un environnement spécifique. Face à cette complexité, il est urgent d’identifier une solution générique n’utilisant ni antibiotiques ou autres biocides et dans la mesure du possible ne nécessitant ni ne générant de nanoparticules.

[ISIFoR] Le projet BAMBA (Biocorrosion : Approche Matériaux non BActéricides) visait à réaliser un revêtement à partir de matériaux biosourcés afin de protéger les métaux de la corrosion induite par des bactéries. Qu’avez-vous appris avec ce projet ?

[Corinne Nardin] J’aimerais tout d’abord mentionner qu’il s’agit d’un sujet multidisciplinaire, à l’interface entre la physicochimie des matériaux et de la biologie. Ces travaux aux bio interfaces a nécessité la collaboration de plusieurs enseignants-chercheurs de l’IPREM : Cyril Cugnet, Jean-Charles Dupin, Susana de Matos Fernandes, Marion Guignard, Anthony et Magali Ranchou-Peyruse. Cette collaboration n’a été possible que du fait du travail rigoureux de postdoctorat de Viktoriia Drebezgova.

[Corinne Nardin] J’aimerais tout d’abord mentionner qu’il s’agit d’un sujet multidisciplinaire, à l’interface entre la physicochimie des matériaux et de la biologie. Ces travaux aux bio interfaces a nécessité la collaboration de plusieurs enseignants-chercheurs de l’IPREM : Cyril Cugnet, Jean-Charles Dupin, Susana de Matos Fernandes, Marion Guignard, Anthony et Magali Ranchou-Peyruse. Cette collaboration n’a été possible que du fait du travail rigoureux de postdoctorat de Viktoriia Drebezgova.

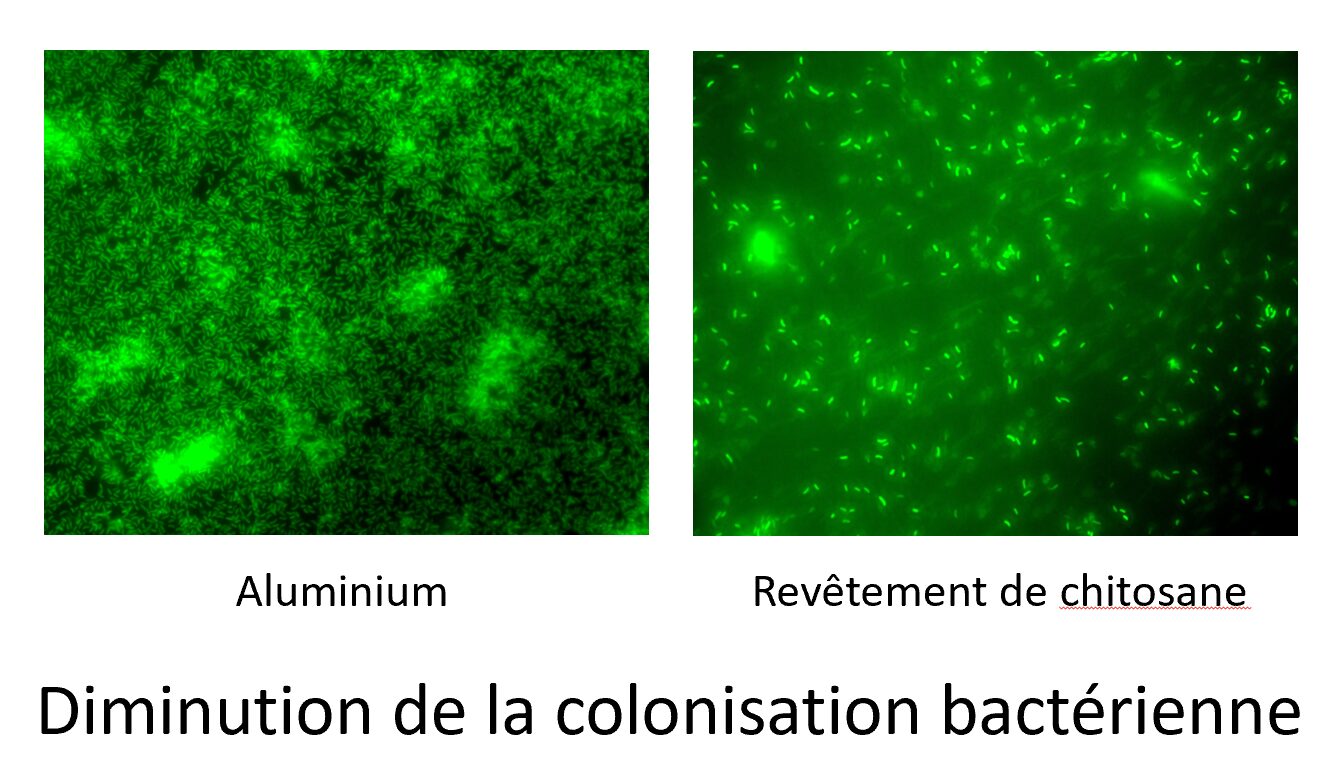

Nous avons ainsi pu montrer qu’un polymère naturel intrinsèquement antimicrobien, le chitosan, peut être mis en œuvre par un procédé de trempage et mis à l’échelle dans le cadre d’applications futures afin de former un revêtement protecteur de surfaces d’aluminium ou d’acier.

Les revêtements ainsi préparés, avec ou sans traitement de surface, adhèrent fortement au matériau et ceci même après plusieurs semaines d’incubation en présence de microorganismes. Non seulement, ils protègent les métaux d’une dégradation induite par une bactérie dont le métabolisme génère une substance hautement corrosive (sulfure) mais aussi de la corrosion en milieu salin.

Les revêtements ainsi préparés, avec ou sans traitement de surface, adhèrent fortement au matériau et ceci même après plusieurs semaines d’incubation en présence de microorganismes. Non seulement, ils protègent les métaux d’une dégradation induite par une bactérie dont le métabolisme génère une substance hautement corrosive (sulfure) mais aussi de la corrosion en milieu salin.

[ISIFoR] Comment les projets PEPC et BAMBA ont permis d’aller vers de nouveaux sujets de recherche : montée en échelle avec un projet Européen et même une projection internationale avec la Chine

[Corinne Nardin] Les résultats obtenus à l’heure actuelle sont encourageants mais restent à être généralisés au moyen d’études avec différents matériaux dans divers environnements. La montée en échelle est possible car au travers des études menées dans le cadre des projets PEPC et BAMBA, les résultats obtenus nous ont également permis d’étendre nos connaissances dans les diverses disciplines sous-jacentes. Ainsi, nous considérons à présent le mécanisme fondamental de la corrosion des métaux par les microorganismes, c’est-à-dire le transfert d’électron entre le matériau et les bactéries, en plus de l’adhésion des microorganismes avec le métal afin d’identifier une approche particulièrement efficace pour lutter contre la biocorrosion.

Comme il s’agit d’une des étapes préalables à l’encrassement marin[1], nous capitalisons sur les connaissances acquises depuis plusieurs années à prévenir l’adhésion bactérienne pour limiter ce phénomène tout en utilisant des substances naturelles, respectueuses de notre environnement et de notre santé.

- [1] Accumulation indésirable de micro‑organismes, de plantes, d’algues et d’animaux sur des structures immergées